Home > フランス料理それは一つのフロンティア > Menu 【オリエント急行殺人事件】(その構想) > Menu 【オリエント急行殺人事件】

Menu 【オリエント急行殺人事件】(実際のお料理)@ A ta guele

シュルターヌ:Sultane

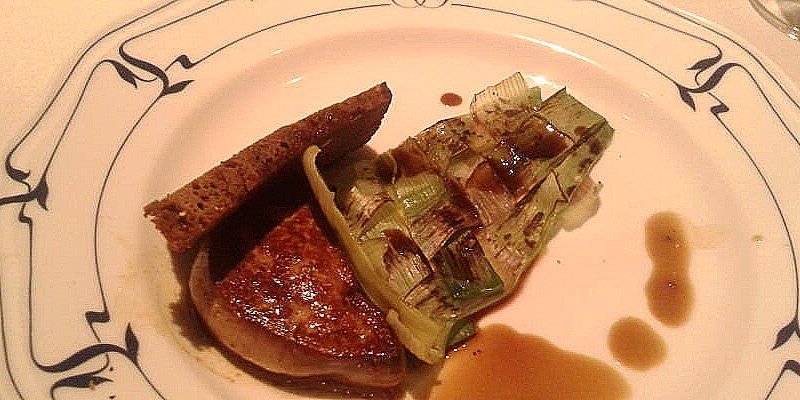

ハンガリーのフォアグラ オリエント急行スタイル:Foie gras de HONGRISE a l'Orient express

フォアグラに被さる様に編んであるモノは「葱」?

拡大してみると市松模様だぁ

ポワローのスープ:Soup de "Poireau"

フリカデル:Ficadelle

お口直しのグラニテ:granite aux yaourt

鮟鱇のドラゴミロフ:Baudroie de Dragomiroff facon Geroge Somura

フォンダンショコラとピスタチオのアイス:Fondant chocolat avec glace de pistache

食後のプティフールとコーヒー

かくも贅沢なフランス料理。かくも贅沢な【オリエント急行】!!